【青美云艺】跨越时空的美学对话(一)

中西方绘画基因透视

-公元十五世纪前-

绘画作为人类文明的重要视觉表达形式,承载着不同地域、民族的历史、文化、审美与思想。

01

# 中西方绘画发源 #

中国绘画历史源远流长,其起源可追溯至原始社会的新石器时代,距今至少有七千余年。

甘肃秦安大地湾遗址地画

从山东、甘肃、内蒙古、新疆以及东北等地出土的原始岩画,到 1986 年发现于甘肃秦安大地湾的原始地画,这些珍贵遗迹见证了中国绘画早期的模样,其历史不下 5000 年。

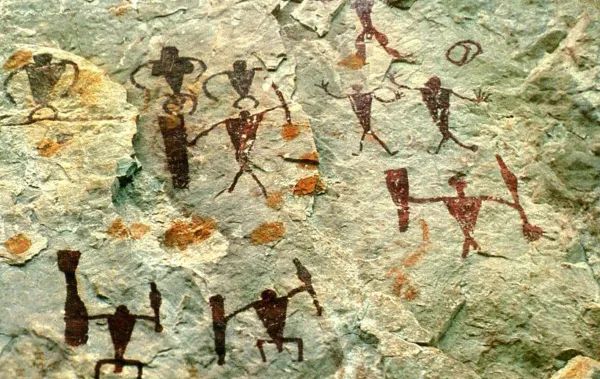

内蒙古阴山岩画 云南沧源岩画

当时的绘画多出于宗教和巫术目的,如内蒙古阴山岩画,在长达一万年左右的时间里,先人们创作了诸多以动物为主,包含狩猎、生殖崇拜、放牧等内容的图像,粗犷雄浑;云南沧源岩画则以人物为主,展现房屋、树木、神灵祭器等,构图复杂,富有动感,朴拙神秘。无论南北岩画,皆以线条构图,或斫凿,或涂饰,以线成面,形成阴面造型,充满写实装饰之美。

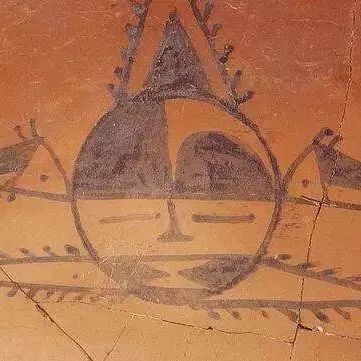

随着陶器和木结构建筑的出现,绘画载体更加多样,彩陶上缤纷的色彩和丰富的纹样成为先民的杰出创造。仰韶文化与马家窑文化的彩陶图案,质朴明快、绚丽多彩,像仰韶类型的彩陶《人面鱼纹盆》极具特色,耐人寻味。

人面鱼纹盆

先秦时期,随着铜器和铁器的相继发明推广,社会分工扩大,生产力显著提高,绘画艺术也不断发展。除为礼教服务的青铜艺术、商周玉石雕刻及战国彩漆木雕外,寓有兴废之诫的庙堂壁画及人物肖像画受到统治者重视,长沙等地出土的帛画与漆画,为研究先秦绘画提供了实物资料。

秦汉时代,绘画艺术进一步发展,涵盖宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画等门类,重写意,充满力度和动感,线条运用成熟,注重情节结构,如《龙凤仕女图》《人物御龙图》,展现出独特艺术魅力与不朽价值。

《人物御龙图》长沙子弹库楚墓出土

魏晋南北朝是重要转折点,绘画逐渐演变成单幅卷轴画,成为独立艺术欣赏品,题材日益扩大,山水画初步出现,书画理论著述问世,指导创作方向,顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》是这一时期的经典,在技法与艺术表现上均有创新,注重人物神态与情感表达。

《洛神赋图》局部

隋唐时期,绘画迎来空前繁盛。宗教绘画更趋世俗化,经变绘画发展,不同地区画法交融,以 “丰肥” 为时尚的现实妇女进入画面,总体绘画风格注重线条变化,给人 “天风飞扬,满壁风动” 之感,青绿山水与水墨山水先后成熟,花鸟与走兽画科独立,吴道子、张萱、周昉等画家作品在技法与风格上大胆创新。如吴道子的画作线条流畅、气势磅礴,有 “吴带当风” 之美誉;张萱、周昉擅长描绘贵族妇女生活,人物形象丰满、姿态优雅。

《送子天王图》局部 (传为宋摹本)

〔唐〕吴道子

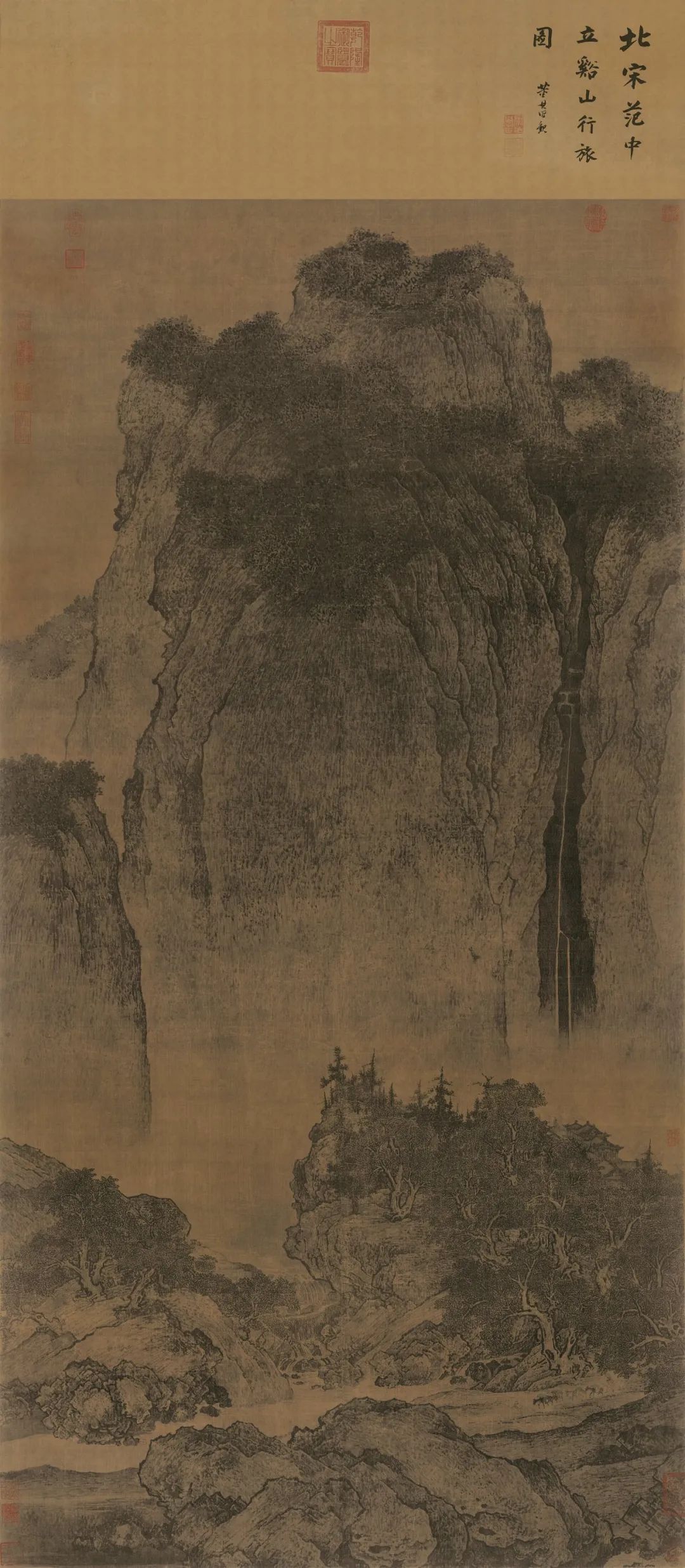

宋元时期,宋代绘画富有创新精神,注重人物精神状貌塑造,山水画、花鸟画追求林泉高致与无我之境,北宋李成、董源、范宽三家鼎立,山水之法完备,南宋 “四家” 崛起,画派并出,空前繁荣;元代文人画占据主流,因未设画院,画家创作自由,多表现自身生活环境、情趣与理想,山水、枯木、竹石、梅兰等题材盛行,作品强调文学性与笔墨韵味,重视书法用笔入画和诗、书、画结合,赵孟頫、黄公望、倪瓒等画家的作品艺术表现注重意境与笔墨。

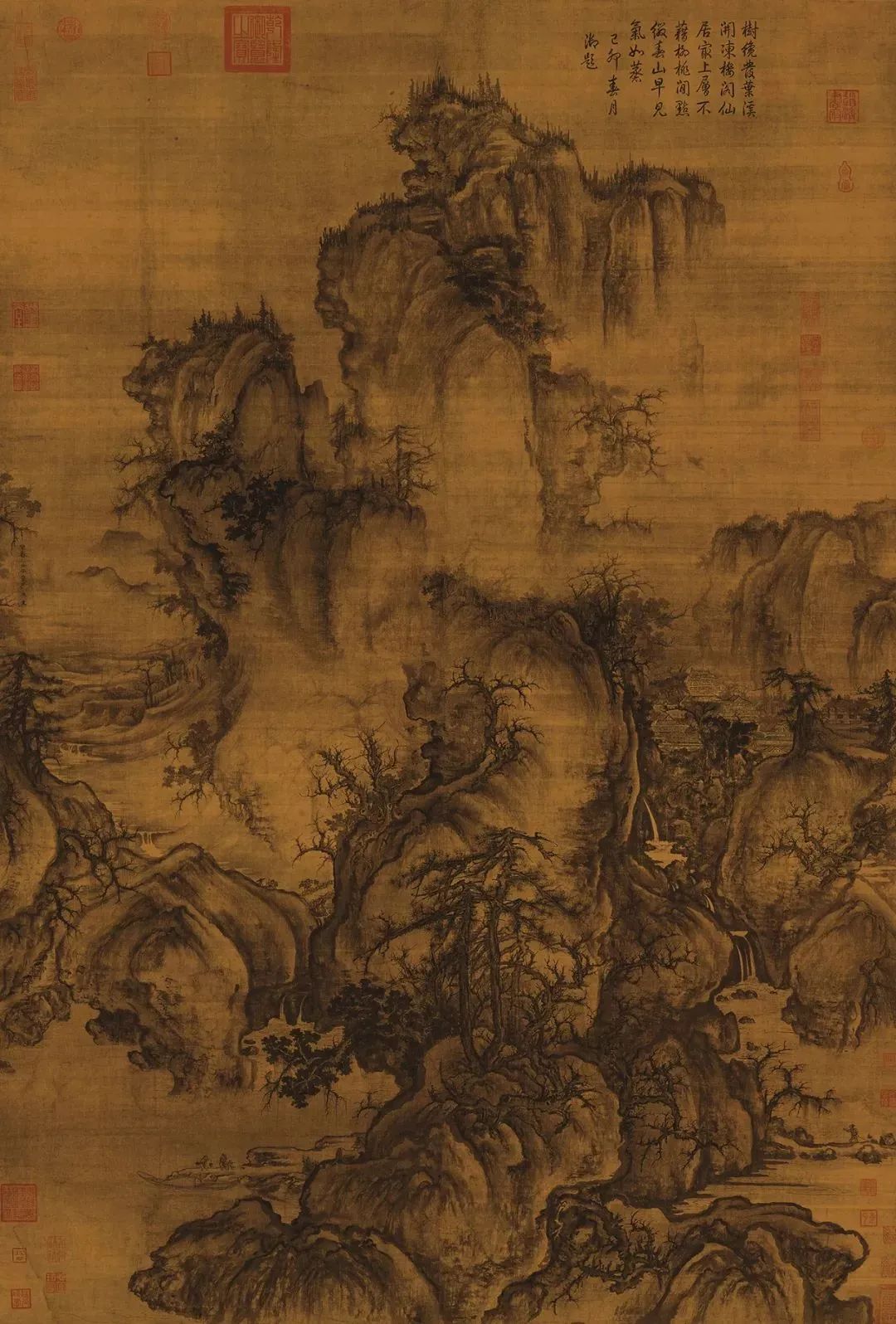

《溪山行旅图》

北宋 范宽

台北故宫博物院藏

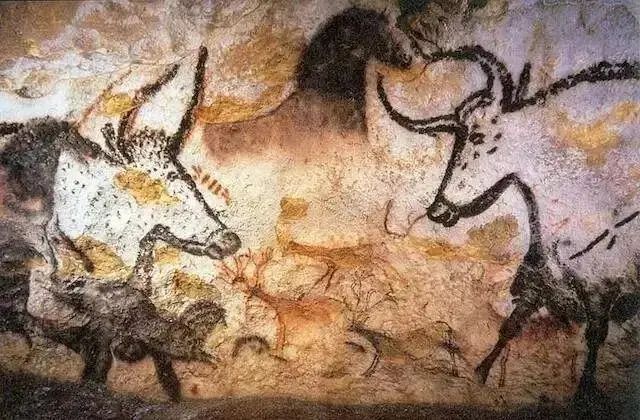

西方绘画起源于原始美术,在石器时代,原始人类通过在岩石和器皿上涂鸦、绘制装饰纹样展示美,随着狩猎文明发展,绘制样式渐变,出现无意识内容与精神图腾。

法国拉斯科洞窟岩画

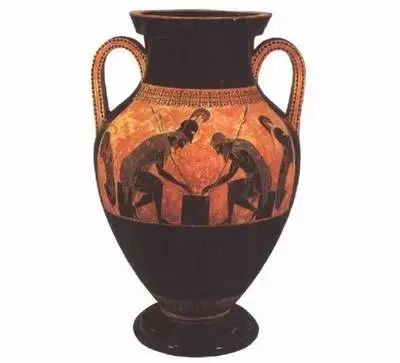

《埃阿斯与阿喀琉斯下棋》(公元前540)

古希腊 埃克塞吉亚斯

罗马梵蒂冈博物馆藏

古埃及艺术庄重、严肃、规矩,追求永恒之美,以具有前瞻性知识为基础;古希腊被视为西方文化发祥地,艺术从人和世界角度找寻美的起点,塑造人神合一、肉体和精神同在的艺术,古罗马艺术则处处彰显雄心壮志,古典美术流露真实感,充满和谐之美。

《采花的少女》

古罗马

那不勒斯国家考古博物馆藏

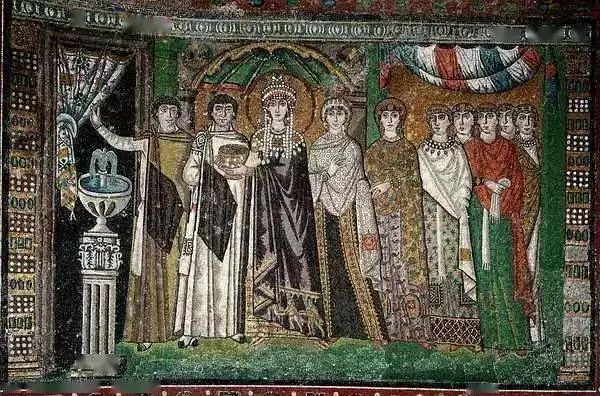

中世纪,君士坦丁大帝确立基督教至高无上权力,几乎所有艺术形式为宗教服务,绘画多见于福音书上的装饰画与插图,艺术在沉闷环境下仍有发展,如哥特式教堂彩色玻璃窗画,用绚丽色彩讲述圣经故事,营造神秘庄严氛围。

镶嵌画《西奥多拉与侍从》(526-547)

拉文纳圣维特尔教堂

文艺复兴运动揭开欧洲近代历史帷幕,以人的觉醒为中心,以科学视角分析旧宗教形式,奇马布埃、乔托和杜乔是绘画领域先驱,波提切利掀开全盛时期,达・芬奇、米开朗基罗、拉斐尔三杰鼎立,铸就辉煌。这一时期核心是在平面上准确再现物体三维关系,油画得到良好发展。

《蒙娜·丽莎》板上油画

达·芬奇

巴黎卢浮宫藏

02

#中西方传统绘画之异同 #

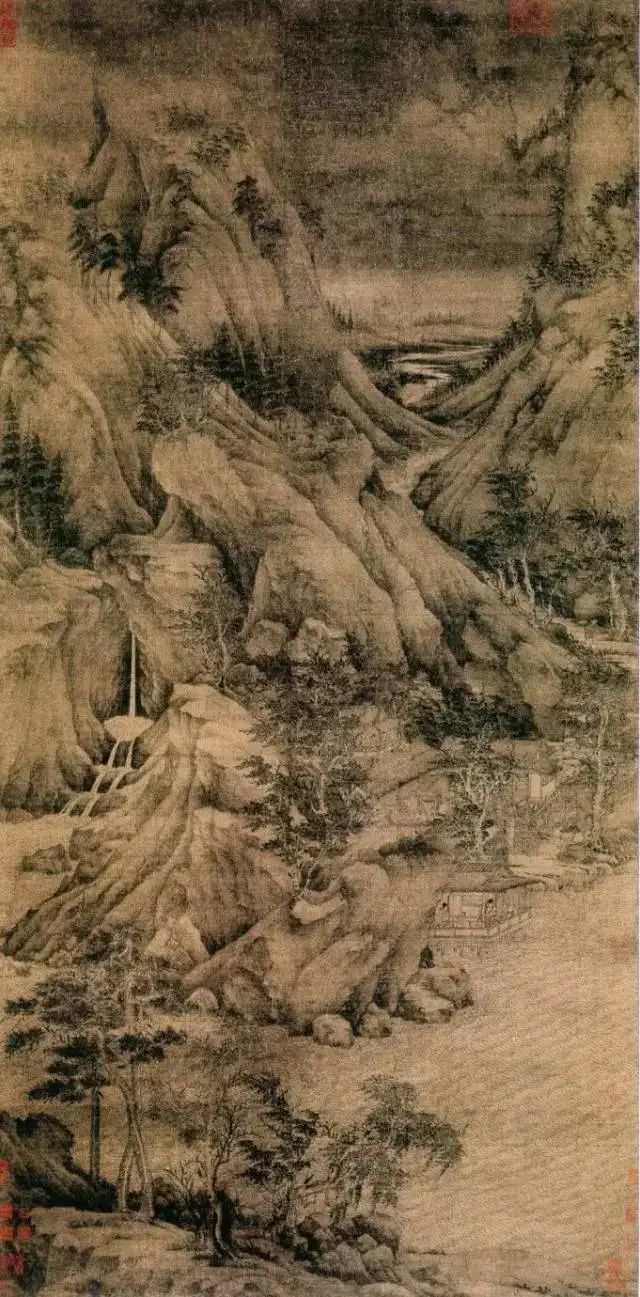

中国绘画以山水、花鸟、人物为主,山水画尤为突出,常表现自然与人的和谐,文人画强调个人情感与哲学思考。主要使用水墨、颜料和宣纸,技法包括线描、皴法、点染等,强调笔墨变化,线条是核心表现手段。

《早春图》

〔宋〕郭熙

台北故宫博物院藏

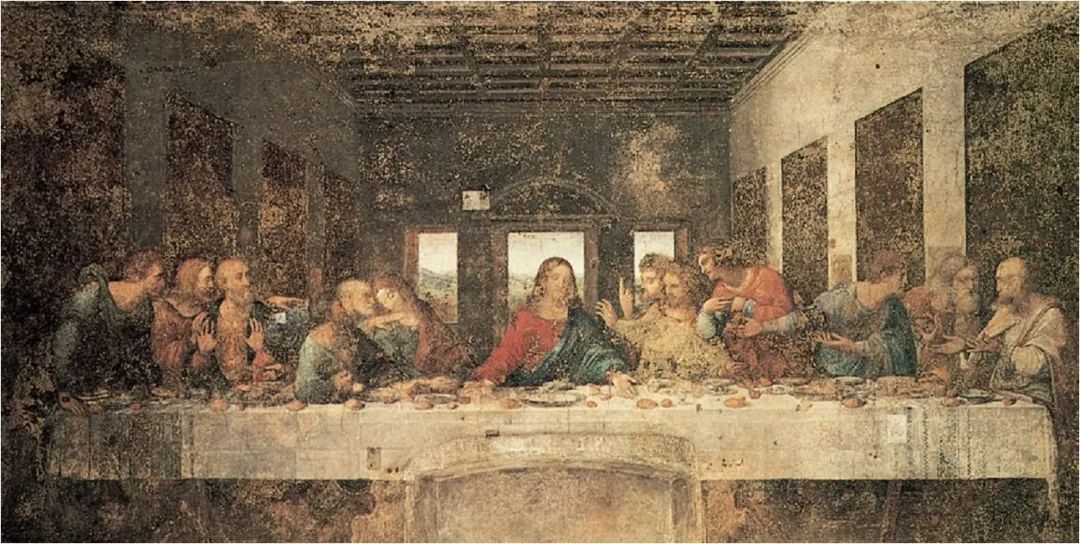

西方绘画以宗教、神话、历史、肖像为主,文艺复兴后风景画和静物画兴起,注重社会现实与人性表达。使用油画颜料、画布等,技法包括明暗法、透视法、色彩层次等,注重光影与立体感,色彩是重要表现手段。

蛋胶画《圣母领报》(1333年)

西莫内·马丁尼 利波·梅米

中国绘画多采散点透视,画家仿若置身画境,移步换景,将不同时空景致融于一画,画面灵动自由、气势连贯,无固定视点,重整体意境表达。

《溪案图》

〔五代〕董源

纽约大都会博物馆藏

西方绘画多遵循焦点透视,画面设定单一视点,依几何原理组织物象,营造近大远小、层次分明的逼真空间感,如实地再现瞬间视觉印象,引导观者聚焦关键元素。

《最后的晚餐》

达·芬奇

中国绘画审美聚焦意境营造,这是画家对宇宙、人生、自然深刻洞察后,借笔墨绘景抒情、托物言志,于虚实相生、情景交融间达致的艺术化境。意境超脱物象形似羁绊,直击心灵感悟与精神意趣,蕴含儒道释三家智慧精髓。儒家 “天人合一” 倡导人与自然亲和,为意境注入人文关怀;道家 “道法自然”“有无相生” 启迪画家于山水天地悟自然之道,以留白、虚实呈现空灵神韵;佛家 “缘起性空”“顿悟” 助力画家突破表象,于静谧清幽中探心灵本真。

《捣练图》

〔唐〕张萱

美国波士顿博物馆藏

西方绘画审美扎根于对客观世界的理性认知与精准再现,自古希腊始,“模仿说” 成为艺术圭臬,认为艺术应如实映照自然。漫长的中世纪,西方绘画的写实与科学精神还在古典传统中徘徊不前,而文艺复兴将推动西方艺术进入新的时期,画家借透视、解剖、光影、色彩等科学法则,力求画面与现实 “同构”,呈献逼真视觉幻景,展现对自然规律的尊崇、对人类自身力量的自信。

中西方传统绘画在漫长历史演进中,如灵动溪流穿梭于不同文化土壤,也在不同时期交流互动频繁,彼此启发借鉴,滋养艺术新枝,为绘画发展注入蓬勃活力,拓展多元可能。两者共同构成了世界艺术的丰富多样性。

总策划:迟 涛

策 划:薛 波

主 编:薛 波 黄迎周 黄景丽 杨 雪

执行主编:黄景丽