【青美云艺】跨越时空的美学对话(二)

——

从林泉高致到人文之光

在14世纪的欧亚大陆两端,几乎同时代的艺术巨匠,分别以水墨的和油彩描绘出人类艺术发展中的突破与追求。

心师造化 天人合一

中国画在唐宋时期呈现出极大丰富的特点,在题材、技法和风格各方面有着鲜明的特色。

青绿山水 水墨山水

《江帆楼阁图》《江干雪霁图》局部

〔唐〕李思训 传为摹本〔唐〕王维(传)

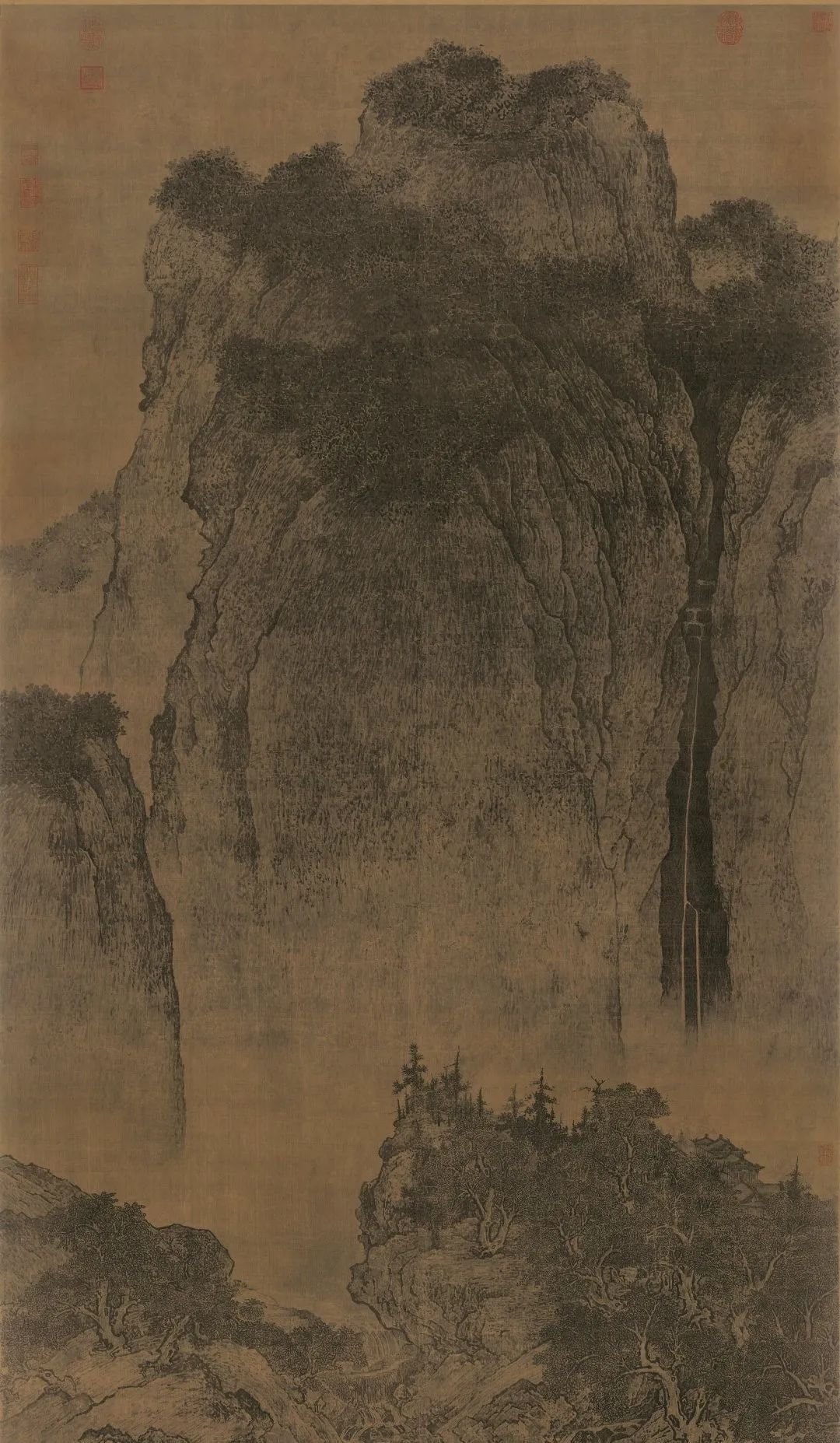

“山水”作为一个独特的艺术品种在晋代已经形成,到唐宋时期,山水画从技法到理论逐步成熟,唐代奠定青绿、水墨两大传统,五代分化南北风格,宋代从追求雄浑写实转向诗意空灵。

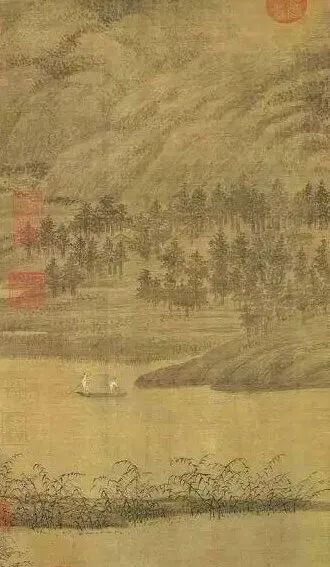

北方风光 南方山水

《匡庐图》 《潇湘图卷》局部

〔五代〕荆浩 〔五代〕董源

而《牛津美术词典》中指出,“风景画作为一个独立的艺术种类直至十六世纪才产生”,且“风景”在西方美术中在创作数量和社会作用上远比不过以人物形象为主的宗教和世俗绘画。可以说中国绘画对大自然形象的关注对世界艺术有着独特的贡献。

《溪山行旅图》 《踏歌图 》

〔北宋〕范宽 〔南宋〕马远

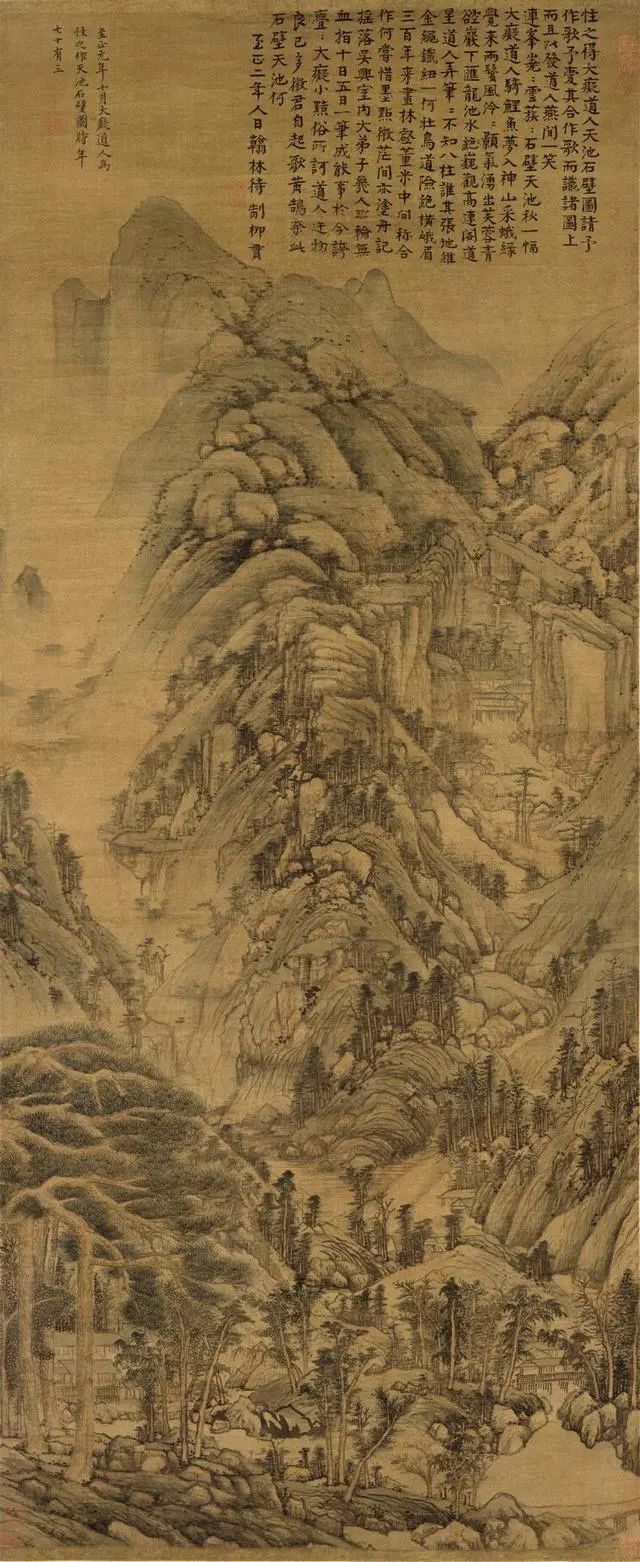

至元代,独特的社会政治和文化环境影响了绘画艺术的发展,隐逸文化盛行,写实转向写意,文人画这种非语言的艺术开始兴起并发展起来,逐渐成为画坛的主流。下面要介绍的就是这一时期绘画的杰出代表,被称为“元四家”之首的黄公望。

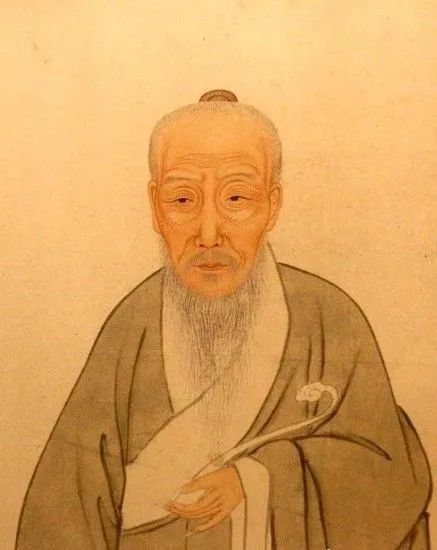

黄公望(1269-1354),字子久,号大痴道人,江苏常熟人。其绘画主要取法五代北宋荆浩、董源等人的山水画法,并在继承董源、巨然绘画传统的基础上,进行了大胆的创新和发展。他将董源、巨然的披麻皴发展到极致,结合生宣纸的运用,创造出浑厚华滋的南方山水画风格。

在其作品《富春山居图》中,他用富有变化的披麻皴来表现山峦的轮廓和纹理,线条灵动而富有韵律,既展现了山水的形态之美,又传达出一种自然的生机与活力。董其昌谈及他在长安看到这画时,觉得“心脾俱畅”。

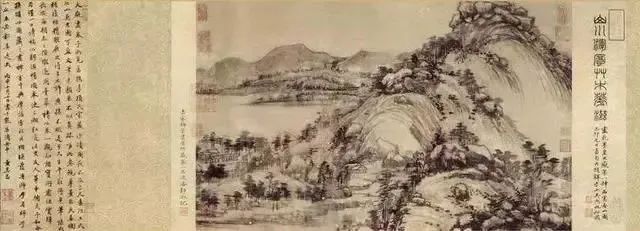

《富春山居图》(剩山图)

〔元〕黄公望

浙江省博物馆藏

富春山居图,纵33厘米,横636.9厘米,是黄公望历时3年为郑樗(无用师)所绘,被誉为“画中之兰亭”, 属国宝级文物,清顺治年间曾遭火焚,断为两段,前段称《剩山图》,后段称《无用师卷》。

《富春山居图》(无用师卷)

〔元〕黄公望

台北故宫博物院藏

该画以浙江富春江为背景,画面用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化。其山或浓或淡,都以干而枯的笔勾皴,疏朗简秀,清爽潇洒,远山及洲渚以淡墨抹出,略见笔痕。水纹用浓枯墨勾写,偶加淡墨复勾。树干或两笔写出,或没骨写出,树叶或横点,或竖点,或斜点,勾写松针,或干墨,或湿墨,或枯笔。山和水全以干枯的线条写出,无大笔的墨,惟树叶有浓墨、湿墨,显得山淡树浓。远处的树有以浓墨点后再点以淡墨,皆随意而柔和。

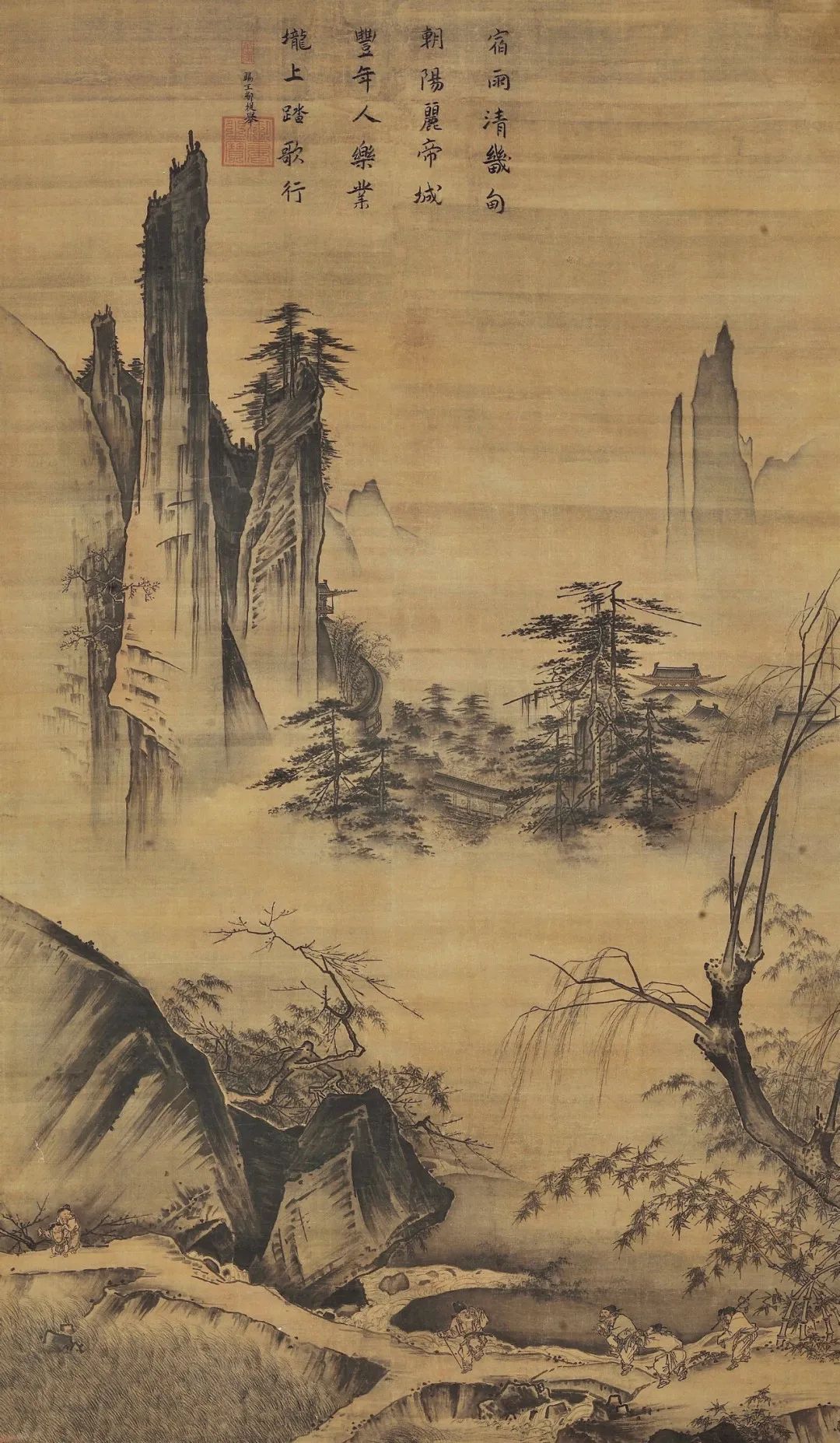

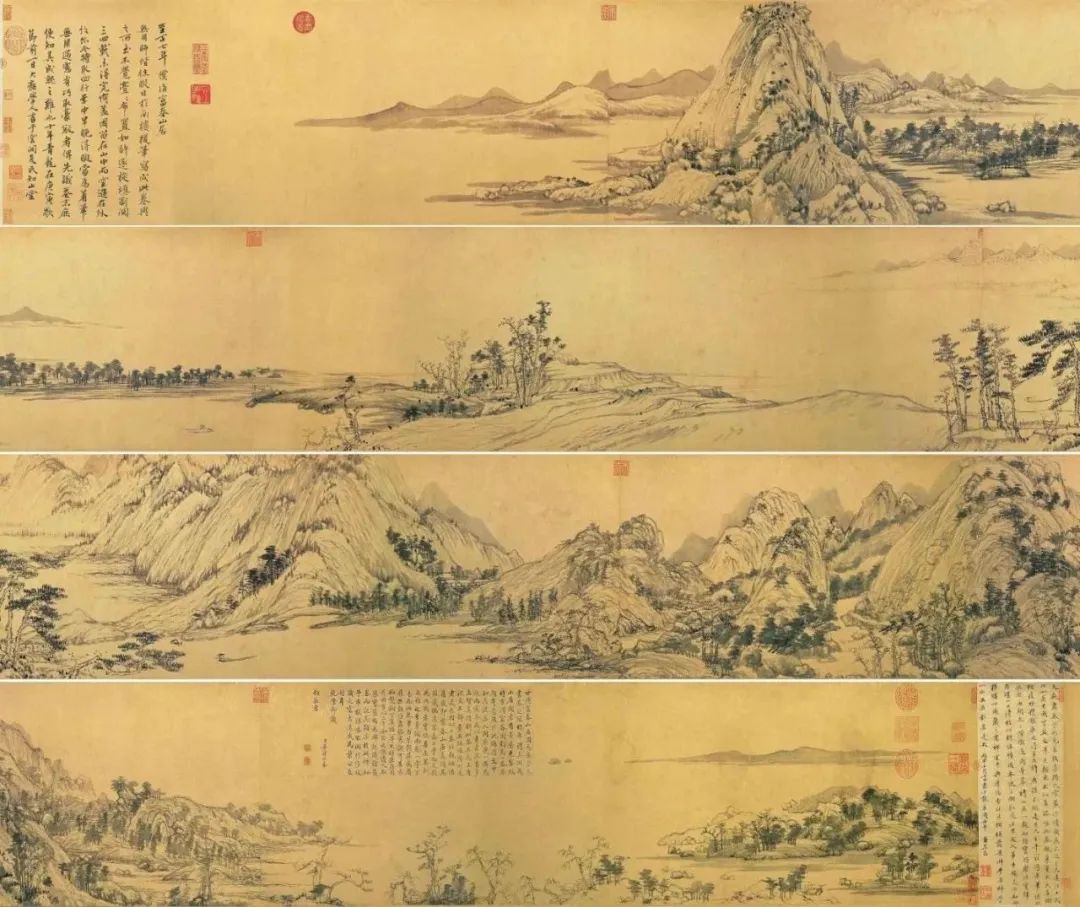

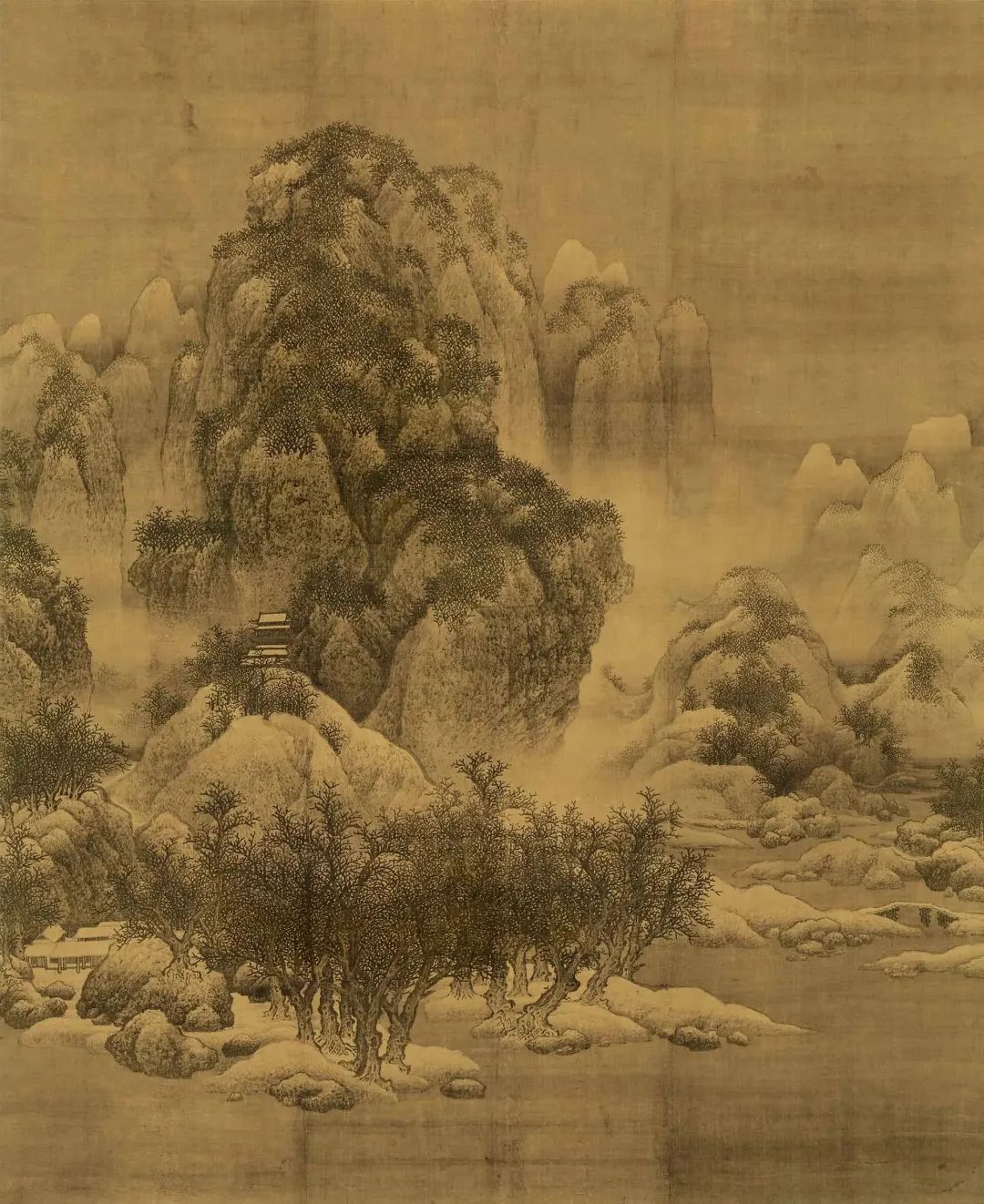

《九峰雪霁图》

〔元〕黄公望

北京故宫博物院藏

《九峰雪霁图》同为黄公望晚年之作,描绘的是当时松江一带非常有名的九座道教名山银装素裹的景象。在中国的水墨山水画中表现雪景十分不易。在黄公望之前创作这一题材较为出名的当数北宋时期的范宽。

《雪景寒林图》

〔北宋〕范宽

天津市博物馆藏

相较之下,黄公望的作品更加清新明快,笔法更大胆而严谨,也更富有创新性。为了表达“雪霁”,他还应用了与一般水墨山水画不同的处理方法。

在一般的山水画中,画家重点皴染山石,所以山石在画面中墨色较深,而近处的流水与远处的天空一般采用留白的方式处理,墨色较浅。但是在黄公望的雪景山水画中,他用相对较重的笔墨来渲染近处的流水与远处的天空,对占据画面面积百分之八十左右的山石则近乎留白,只用线条勾勒出山石房屋及树木的轮廓,再加之以淡墨晕染的远景山峰。明快的山石与笔墨较重的流水天空相互映衬,尽管只使用了水墨,但却准确而精致地表达了“雪”这一主题,成功地营造出了宁静空幽的意境。

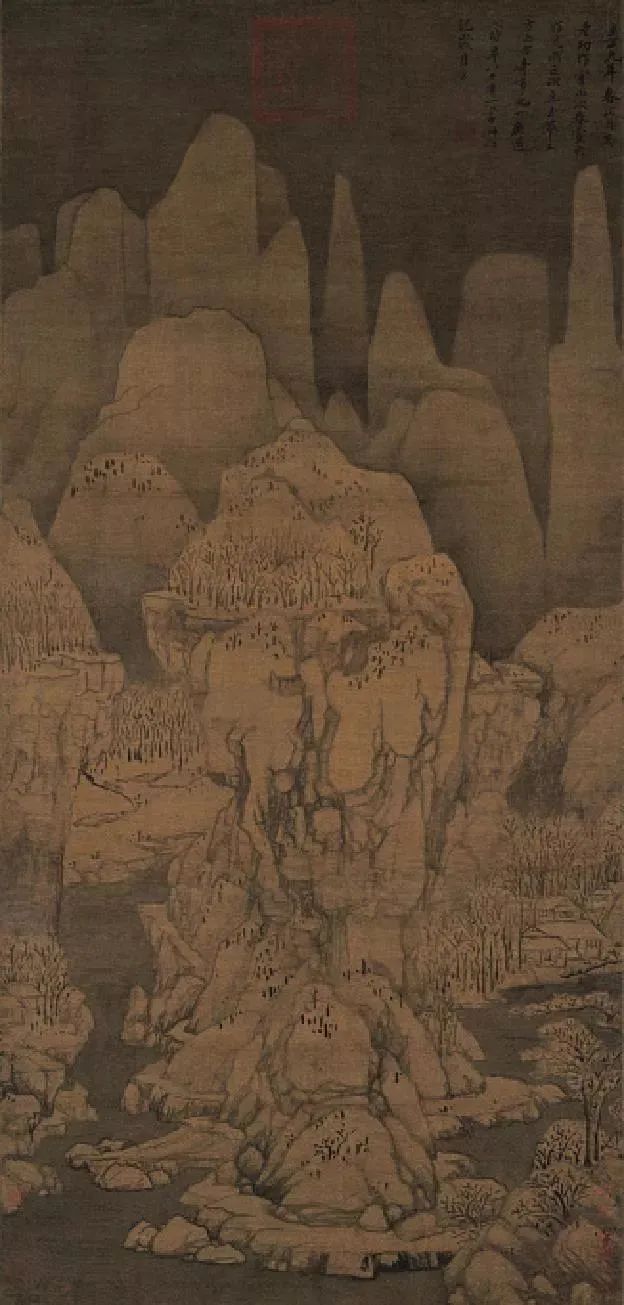

《天地石壁图》

〔元〕黄公望

北京故宫博物院藏

黄公望注重对自然山水的神韵和意境的表达,追求一种古朴、自然的艺术风格。他巧妙地运用 “三远法”,使画面呈现出丰富的层次感和深远的空间感,并在画面的虚实、疏密处理上也独具匠心,使观者的视线在画面中自然流动,增强了画面的艺术感染力。

黄公望曾得赵孟頫指授,接受赵孟頫“以书入画”的绘画理念,描绘山峦、树木、水石,线条细腻、多变,富有节奏感。他还将浅绛山水风格发展、完善,即在水墨勾勒皴染的基础上,以赭石为主色调,搭配花青等淡彩,使画面呈现出一种淡雅、清新的氛围,为后世画家提供了新的创作思路和表现手法,影响了许多明清的文人画师。

破神立人 透视启真

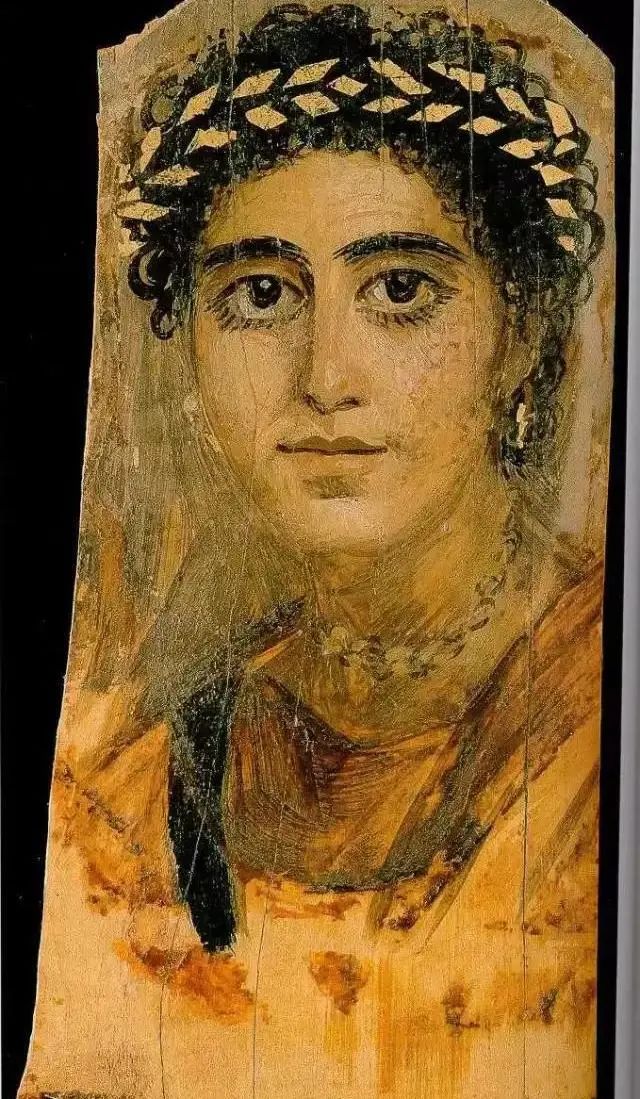

蜡彩画 镶嵌画

埃及法尤姆画像《西奥多拉与侍从》局部

公元一世纪到四世纪 公元526年到547年

欧洲绘画传入中国时已发展到近代油画阶段,而此前的欧洲曾经历了古代胶彩画、蜡彩画、镶嵌画、湿壁画、干壁画、坦培拉绘画以及坦培拉与油画混合技法的漫长历史变迁,16世纪以后现代意义的油画逐步发展成熟。今天,我们先从被誉为“西方绘画之父”的佛罗伦萨画家乔托·迪·邦多纳的湿壁画说起。

乔托(约1267-1337),意大利画家,被称为中世纪最后一位画家,也是文艺复兴的第一位画家。这一时期正是中世纪向文艺复兴过渡的关键阶段。在乔托之前,西方绘画长期受到拜占庭艺术风格的禁锢,呈现出高度程式化、人物形象刻板、缺乏真实情感与空间感的特点。绘画主要服务于宗教,是对宗教教义的抽象图解,人物被“神化”,神又被僵化,艺术作品中的人物缺乏个性,形象僵直,色彩虽艳丽却脱离现实。

乔托的出现,宛如一道曙光,打破了中世纪绘画的沉闷与僵化。他以独特的艺术视角和创新精神,开启了西方绘画的新纪元。他的作品摆脱了拜占庭艺术的传统束缚,不再将宗教人物描绘成高高在上、不食人间烟火的符号,而是赋予他们真实的情感、生动的姿态和立体的形象,使绘画开始向表现现实生活和人类情感的方向转变。

《犹大之吻》 湿壁画

乔托·迪·邦多纳

1303-1305

意大利帕多瓦斯可罗威尼礼拜堂藏

乔托则致力于在二维画面上营造出三维的立体感和空间感。在作品《犹大之吻》中,乔托运用简单的透视原理,构建画面的空间结构。通过细腻的笔触,精心描绘人物的面部表情、肢体动作以及服饰的褶皱,以此来加强人物的肌理感,同时巧妙处理阴影部分,在人物的面部、身体和服饰上制造出深浅不一的阴影,让人物形象在光影的交织中凸显出强烈的立体感。

《哀悼基督》 湿壁画

乔托·迪·邦多纳

1303-1305

意大利帕多瓦阿雷纳礼拜堂藏

中世纪绘画中,色彩的运用往往受到宗教象征意义的严格限制,呈现出一种较为平板和程式化的特点。画家们主要使用金色、蓝色、红色等具有强烈宗教象征意义的颜色,以传达宗教的神圣和庄严。乔托则试图通过色彩传达人物的情感、营造画面的氛围,在作品《哀悼基督》中,乔托用深沉而浓郁的深蓝色、深褐色和暗红色,营造出悲痛、哀伤的氛围。深蓝色的背景象征着无尽的悲伤和绝望,深褐色的土地和人物服饰则增添了画面的沉重感和真实感,暗红色则显露了基督的牺牲和痛苦。

《逃亡埃及》 湿壁画

乔托·迪·邦多纳

1305

意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏

在《逃亡埃及》中,乔托在故事情节呈现方面展现出独特的艺术魅力。圣母玛利亚怀抱婴儿耶稣行进在逃亡埃及的路途中,人物姿态、表情和动作的细致描绘,以及对背景环境的精心营造,使整个画面充满了紧张和不安的氛围。

这一时期的意大利,人文主义思想逐渐兴起,强调人的价值和尊严,提倡人性的解放和自由,反对中世纪的宗教神学和禁欲主义。乔托在这种影响下,试图在绘画中展现人的真实形象和情感世界。他将宗教人物赋予普通人的情感和姿态,使他们更加贴近现实生活。在他的作品中,人物的表情和动作更加自然生动,能够传达出丰富的情感,如悲伤、喜悦、愤怒等,让观众能够产生共鸣。他的艺术成就不仅体现在对绘画技巧的革新上,更在于他对绘画观念的深刻变革,为文艺复兴绘画的繁荣奠定了坚实基础,对后世西方绘画的发展产生了深远的影响。

这一时期,中西方美术在各自的文化土壤中成长,呈现出截然不同的风貌。西方由宗教艺术向世俗写实过渡,中国沿着文人抒情、多元题材拓展前行。虽路径差异显著,但都扎根于当时的社会需求和文化传统,反映出人类共通的对美的探索、对精神家园的追寻。

总策划:迟 涛

策 划:薛 波

主 编:薛 波 黄迎周 黄景丽 杨 雪

执行主编:黄景丽